최근에 패밀리사 대표님들과 미팅을 하면서 많은 분들이 AI native 조직으로의 전환에 대한 고민을 하고 있음을 알게 되었다.

“AI native 스타트업들이 나오고 있는데, 우리는 여전히 스쿼드 방식으로 일하고 있어서 뒤쳐지는 느낌이에요.”

“어떻게 하면 AI native한 조직으로의 전환을 잘 할 수 있을지 고민이에요. 전환을 Push하면 또 나가버릴까봐 걱정이고요.”

일단, 왜 AI native한 조직이 되어야 할까?

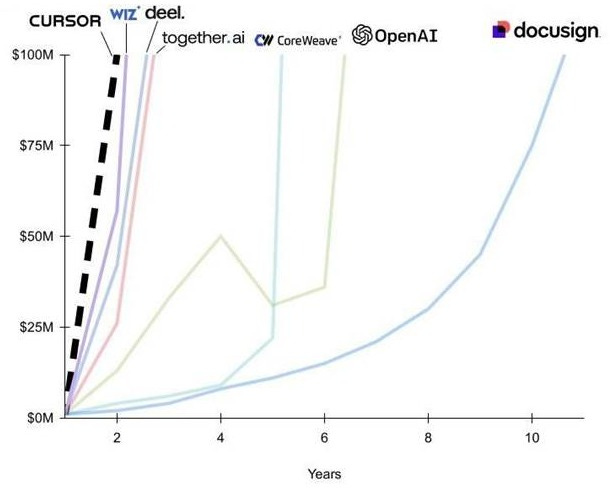

AI native한 조직과 아닌 조직의 인당 생산성 차이는 매우 크다. 이걸로 충분히 설명이 될 듯하다. (출처: Signal rank)

AI native 창업가, AI native 조직이란 무엇일까?

최근에 뮌헨에서 AI natives meetup을 주최한 Pamir Sevincel의 글에서 힌트를 얻었다. 저자가 수백명의 창업가, 개발자, 투자자와 대화해본 결과, 실제로 AI를 일상 업무에 깊이 활용하는 사람은 상위 2.5%에 불과하다는 결론에 도달했다고 한다. 대부분은 일부 업무에서 생산성을 극대화하는 AI툴을 쓰고 있을텐데 이것만으로는 AI native하다고 할 수 없다는 뜻이다.

해당 모임에서 한 창업가의 대답이 와닿았는데

“AI네이티브 창업가란, AI를 단순히 도구로 쓰는 것이 아니라, AI를 통해 새로운 방식으로 문제를 해결하고, 그 과정 자체가 AI와 함께 진화하는 사람”이라며 그 회사의 경우 “우리는 매일 다양한 AI도구를 실험하고, 그 중에서 우리 팀과 제품에 가장 잘 맞는 것을 찾아내고 있다”고 한다.

Pamir가 2월에 썼던 다른 글에서는 이렇게 표현했다.

Real AI-native founders don’t just use AI; they embody it, architecting their companies around automation and intelligent workflows. And here’s the kicker—when other founders see this way of building, it clicks instantly. They get it.

AI-native companies turn founders into orchestrators. The best AI-native startups are semi-autonomous organizations, where humans—in synergy with AI agents, open-source tools, and custom workflows—handle a myriad of functions from product to go-to-market.

AI agent를 중심으로 회사를 설계하고 운영한다는 것이 무엇일까? 이에 대해서는 Kerman Kohli의 “Building an AI native company”라는 글이 답이 될 수 있을 듯 하다. Kerman은 컨텍스트를 어떻게 관리할 것인가를 AI native 조직을 빌딩하는데 있어서 필수적인 조건이라고 봤다.

Most people get too caught up with “prompt engineering”. That’s jumping the gun when thinking about things in the AI world. Context comes first.

What’s the alternative you may be asking? Well the answer is git repositories!

즉, AI시스템으로 돌아가는 조직의 뼈대를 세우기 위해서는 컨텍스트의 흐름을 먼저 설계해야한다는 것이고, 방법론적으로는 Git repositories처럼 조직이 컨텍스트를 참고할 때 유일한 소스로 사용하는 컨텍스트 저장소를 만들고 이후 추가, 수정해가면서 관리해나갈 수 있도록 해야한다는 것이다.

정리를 해보면 AI native 조직은 이러한 조직 아닐까 싶다.

1. AI Native mindset and culture

AI를 단순한 업무 도구로 보는 게 아니라, 문제 해결의 본질적 방식으로 인식한다.

모든 조직 구성원들이 매일 AI를 적극적으로 실험하며 학습하고, AI와 함께 성장할 수 있는 환경을 제공한다.

실패를 용인하고, AI 실험 결과를 활발히 공유하는 문화가 있다.

2. AI-oriented workflow and system

모든 업무 프로세스가 자동화와 AI 에이전트를 중심으로 설계되어 있다.

특정 업무에 사람이 투입될지, AI가 맡을지를 체계적으로 판단할 수 있는 기준과 프레임워크가 있다.

AI 에이전트가 수행한 작업 결과를 사람이 최적화할 수 있는 구조로 되어 있어 협력 시너지를 극대화한다.

AI 에이전트와 사람이 함께 수행할 수 있는 업무 경계를 지속적으로 재정의하며 발전시킨다.

3. Context-oriented information management

업무 컨텍스트를 코드화하고 git과 같은 중앙 집중형 컨텍스트 저장소에 관리한다.

구성원 누구나 쉽게 컨텍스트를 파악하고, 활용 및 업데이트할 수 있도록 표준화된 체계를 구축한다.

컨텍스트 저장소를 지속적으로 개선하며 AI 성능을 높인다.

4. Leading as an AI Orchestrator

창업자 및 리더가 직접 업무를 수행하는 것이 아니라, AI 에이전트를 활용한 업무 흐름을 설계하고 관리하는 역할을 맡는다.

리더는 AI 에이전트의 설계, 관리 및 결과 검증을 책임지며, 조직 전반의 업무 흐름을 조율한다.

AI native 조직은 결국, 구성원 모두가 AI를 자신의 일부로(사이보그?) 받아들이고, 컨텍스트 중심으로 설계된 워크플로우 위에서 인간과 AI 에이전트가 긴밀히 협력하는 조직 아닐까 싶다. 좀 더 stretch해보면, AI가 일을 잘할 수 있게 도와주는 일을 인간이 하는 조직이 될 것이다. 창업자는 직접 일을 수행하기보다, AI를 활용한 조직 운영을 설계하고 최적화하는 ‘오케스트레이터’로 역할을 전환해야 할 것으로 보인다.

이렇게 글을 쓰고 말을 하는 건 쉽다. 하지만 조직이 일하는 방식이 변화하는 것은 큰 일이다. 기존의 일하던 방식을 버리고 새로운 방식으로 전환하는 것은 수많은 변수와 부작용들과 난관들이 있을 것이다. 지금 이 시간에도 다양한 창업팀들이 이런 전환에 대해 고민하고 시도하고 있을 것이 분명한 만큼, 실제 과정에서 겪는 어려움들과 시행착오들을 공유해주실 분이 계신다면 찾아뵙고 들어보고 싶다.